患者さまの診察、薬剤の処方を医師が行い、医師の発行する処方箋に基づいて、経営的に独立した存在である薬剤師が調剤や薬歴管理、服薬指導を行うという形でそれぞれの専門性を発揮して医療の質の向上を図ろうとする制度。

パソコンやスマートフォンなどの情報通信機器を用いて、薬剤師が患者さまに服薬指導をすること。これまで対面での服薬指導が義務付けられていたが、薬機法改正により、2020年9月から一定の要件下において、オンライン服薬指導が全国で解禁となった。

医療機関や薬局において、患者さまが加入している医療保険の資格確認をマイナンバーカードを利用しオンライン上で行うものであり、2023年4月より原則義務化。患者さまの同意のもと、過去のお薬情報や特定健診等の情報を医療機関と薬局間で正確に共有することが可能となるだけでなく、オンライン上で簡単に資格確認を完了することができるため、患者さまの待ち時間短縮にもつながる。

2016年4月に行われた調剤報酬改定に伴い、かかりつけ薬剤師制度が開始された。これは、国が定める一定の要件をクリアした薬剤師の中から、患者さまが希望の薬剤師を1名のみ 指名し同意書に署名を行うことで、担当薬剤師が継続して薬の説明や相談を行う制度であり、かかりつけ薬剤師になるためには、事前に地方厚生局への届出が必要。

- 薬剤師が服薬情報を一元的に把握 担当薬剤師が、他の医療機関・薬局で受け取った薬、市販薬、健康食品、サプリメント等をまとめて把握。重複や相互作用について確認し、薬の服用や避ける必要のある食べ物なども含めて注意点等のアドバイスを行う。

- 体調変化の確認や薬の残薬調整 担当薬剤師が、過去の服薬記録や副作用歴等も含めて、服用後の薬の効果や体調変化についても継続的に確認を行う。必要に応じて医療機関への疑義照会や副作用・服薬状況のフィードバックを行う。また、多数の残薬が発生している場合は、 次回の処方日数の調整を実施するなど服用薬の整理も行う。

- 夜間・休日の対応や相談 担当薬剤師は、患者さまの服薬状況や体調変化を継続して把握することで、薬の適正使用や健康維持に関する相談等に対応。緊急の場合には、携帯電話による夜間・休日の対応を実施。

基準

1. 保険薬剤師として3年以上の薬局経験があること

2. 当該保険薬局に週32時間以上勤務していること

3. 当該保険薬局に1年以上在籍していること

4. 薬剤師認定制度認証機構の研修認定を取得

5. 医療に係る地域活動の取り組みに参画

6. パーテーションで仕切られた独立したカウンター(2020年4月より追加)

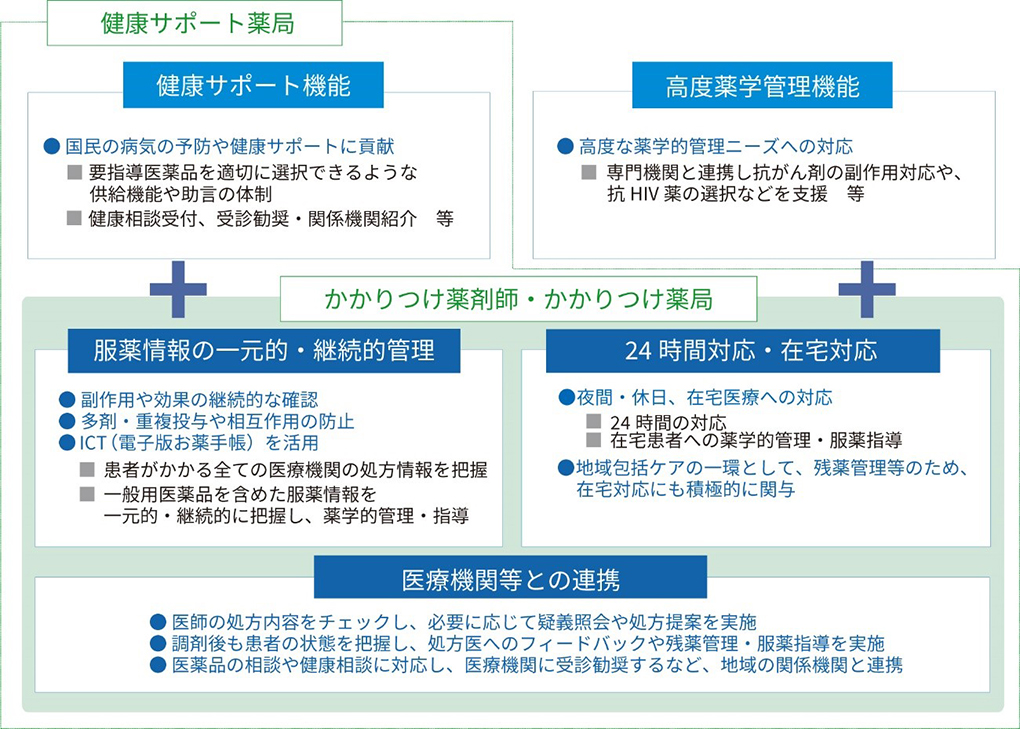

厚生労働省が2015年10月に発表した指針。地域包括ケアシステムの中で、薬局が服薬情報の一元的・継続的な把握や在宅での対応を含む薬学的管理・指導などの機能を 果たし、地域で暮らす患者さま本位の医薬分業の実現に取り組むための指針であり、今後の調剤薬局が進むべき方向性と求められる機能が示されている。

出典:厚生労働省「患者のための薬局ビジョン」

地域にお住まいの方や患者さまが健康で豊かな生活を送れるよう、積極的に支援する機能を持つ。厚生労働大臣が定める健康サポートの基準をクリアした薬局。

薬剤師が処方箋に基づき調剤を行う際、処方箋の内容に疑わしい点(疑義)がある場合に、発行した医師等に問い合わせて内容の確認を行うこと。

医薬品の有効成分そのものに対する特許(物質特許)期間の終了後、他の製薬会社が同じ有効成分で製造・供給する医薬品。法令等では後発医薬品と称されるが、当社グループでは ジェネリック医薬品と呼んでいる。「ジェネリック」とは「一般名」の英語genericによる。

体が不自由などの理由で通院が困難である患者さまのご自宅に薬剤師が訪問し、お薬の説明から服薬状況の把握・管理を行い、医師や看護師など多職種と連携して医療を行うこと。

日本緩和医療薬学会が2022年12月に開始した認証制度。患者さまがご自身に適した薬局を選択し、質の高い緩和薬物療法を受けることができるよう、緩和ケアに必要とされる特定の機能を持つ薬局に与えられる。

在宅医療に特化した専門性の高い薬剤師が、高齢の患者さまのみならず、がん等の重篤な病気や難病をお持ちの小児の患者さまなど、地域のニーズに応じた幅広い在宅医療業務を行う。

わが国では、保険診療の対価としての報酬は厚生労働省によって「診療報酬点数表」として医科、歯科、調剤それぞれに定められている。また薬剤の価格は「薬価基準」として定められている。診療報酬は、2年に1度の改定が行われる。

専門的な薬学管理が必要な患者さまに対して、他の医療提供施設(病院、患者さまのご自宅近くの薬局など)との密な連携を行いつつ、より高度な薬学管理や、高い専門性が求められる特殊な調剤に対応することができる、都道府県知事から認定された薬局。現在、「がん」治療に対する高い専門性を持った薬局がこの認定を受けている。

地域の医療機関や他の薬局と適切に連携し、病院と介護施設・自宅の間をつなぐ役割を担うため、都道府県知事により認定された薬局のこと。

処方された薬の情報・記録を一元的に管理し、薬の飲み合わせによる副作用や重複を避けるための手帳アプリ。スマートフォンなどで記録ができる。当社では電子お薬手帳「お薬手帳 プラス」アプリを自社開発している。複数の会社が独自の製品を展開しているが、日本薬剤師会が提供する相互閲覧サービスに参加している会社の製品は他社の製品であっても情報の相互閲覧が可能。

これまで紙で発行していた処方箋を電子化したもの。患者さまが電子処方箋を選択し、医療機関によるお薬情報の参照に対して同意をすることで、複数の医療機関・薬局で処方された過去のお薬情報にもとづいた医療を受けられるようになる。医療機関・薬局間の処方箋のやり取りが効率化されるだけでなく、重複投薬のチェックや患者様によるお薬情報の把握や健康増進への活用も期待されています。

地域の皆さまが栄養ケアの支援・指導を受けることができる地域密着型の拠点として日本栄養士会から認定されている施設。食・栄養の専門家である栄養士・管理栄養士が健康で充実した生活を送れるようサポートを行う。

駅前や商店街等に出店し、特定の医療機関の処方箋に限らず比較的広い地域からの処方箋を応需する面対応薬局と、複数の医療機関が集まった医療モールに入居し、それぞれの医療 機関から処方箋を応需するMC型(Medical Center型)薬局 の両方の機能を兼ね備えた薬局。

※ハイブリッド型薬局は日本調剤株式会社が使用している薬局タイプ名

正式名は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」。派遣で働く方の権利を守るために、派遣会社や派遣先企業が守るべきルールが定められている法律。派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間が定められるなど、法律の改正が行われている。

医薬品の有効性・安全性など科学的根拠と経済性を総合的に評価して、医療機関や地域ごとに策定する医薬品の使用指針のこと。良質で低価格な医薬品の使用指針に基づいて、標準薬 物治療を推進することを目的としている。地域フォーミュラリーの普及が進むことで、ジェネリック医薬品の使用が促進され、医療費の増加抑制が期待されている。欧米諸国ではすでに導入されており、日本でも一部で導入され始めている。

病院の付近にあり、主としてその病院の処方箋を応需する調剤薬局。多くの医療機関の処方箋を応需したり、在宅医療に参画したりするなど、かかりつけ薬剤師・ 薬局としての機能を果たすものもある。

保険診療の中で使用される薬品の価格は、「薬価基準」として公定価格が定められている。新薬については年に4回、後発医薬品については年に2回の「薬価基準収載」が行われ、保険診療に使用できることになる。2020年4月からは毎年、医療機関、薬局への市場流通価格の調査(薬価調査)に基づく薬価改定が行われている。

2022年4月より導入された、定められた一定の期間内に繰り返し使用できる処方箋。症状が安定している患者さまに対して、医師がリフィルによる処方が可能と判断した場合に発行される。リフィル処方箋の総使用回数の上限は3回までとなっており、新薬や麻薬、向精神薬、湿布薬など一部使用できない薬品もある。